曾经,全网朋友圈“精致人设”的围炉煮茶,和周末逃离城市的潮流仪式的露营滤镜。

如今它们还火吗?火,但不再狂热。

也并没消失,只是完成了它们的生命周期:

从“现象级爆火”

回归为“日常可选项”。

市场永远如此,

不会等谁,

但会迅速迭代谁。

当打卡式休闲退潮,

一个新的需求主线已经浮出水面:

不是逃离,是停留;不是打卡,是沉浸;不是瞬间上头,是持续上瘾。

这,就是“微度假目的地”。

01.

流量时代的游客,

从 “拍照/证明我来过”

转向 “体验/证明我放松过”

围炉煮茶满足的是“出片需求”。

露营热潮满足的是“社交谈资需求”。

而如今城市年轻人真正缺的是什么?

是开机式放松、重启式体验、可复制的情绪恢复场景。

这类人群的旅行关键词已经变成:

| 过去 | 现在 |

| 走得远 | 留得久 |

| 拍得好 | 过得好 |

| 逛景点 | 住下来 |

| 朋友圈展示 | 个人能量回血 |

目的已经

不是证明自己有生活,

而是真的去生活。

02.

微度假的本质:

不是距离短,

而是切换成本低

有人误以为微度假等于“本地游”、“周边游”。

错,错,错。

距离只是物理坐标,不是产品核心。

真正的微度假逻辑是:

- 时间不一定长,但体验密度高

- 空间不一定远,但心理反差大

- 费用不一定低,但情绪价值高

- 消费不一定多,但记忆点必须强

换句话说:

微度假

不是去另一个地方,

而是进入另一种状态。

从用户逻辑上,

它是“低负担进入、高密度体验、快速进入沉浸、离开依然回味”。

03.

微度假目的地爆发,

需要三种核心力

✅ 空间力:有氛围、有腔调、有沉浸感

✅ 产品力:有内容、有流程、有体验闭环

✅ 情绪力:有场景、有记忆、有精神抚慰

举个例子:

一个湖边咖啡吧,不叫微度假;

但清晨桨板+湖畔咖啡+自然冥想+乡野Brunch+黄昏诗会组在一起,才叫微度假。

它不是提供一个点,

而是构建一个体验系统。

04.

谁在为微度假买单?

这三类人

最是主动掏钱

① 情绪疲惫但时间紧缺的城市中产他们不需要旅游,需要“快速恢复能量包”。

② 拥有一定消费力但反感旅行折腾的人

他们不要攻略,不要特种兵,要“拎包沉浸式托管”。

③ 没有明确目的但需“情绪出口”的青年群体

他们不想逛,他们想“参与、体验、共鸣、发呆和放空”。

一句话总结:

过去是

“要么没钱没时间,要么有钱没时间”,

现在是

“没钱有时间的少了,

有钱没时间却不想折腾的多了”。

微度假正好卡在这个需求的精准槽位里。

05.

微度假目的地,

不只是一种产品类型,

而是一种经营逻辑

它与传统文旅项目本质不同:

| 传统文旅 | 微度假目的地 |

| 资源导向 | 体验导向 |

| 观光目的 | 状态目的 |

| 以逛为主 | 以住为主 |

| 以景为中心 | 以人为中心 |

| 重建设 | 重运营 |

很多地方

还在拼资源、拼景点、拼硬件建设,

而微度假拼的是:

空间策展、时间编排、

情绪管理、关系连接、

体验上瘾机制。

前者造景,后者造瘾。

前者卖资源,后者卖状态。

06.

为什么下一个爆点,

一定是它?

因为它符合三大不可逆趋势:

- 社会节奏压缩 → 休闲半径缩短

- 情绪需求上升 → 体验阈值变高

- 内容过剩 → 真实稀缺

现在的人们

越来越不缺视频、攻略、出片模板……

但越来越缺:

真实、放松、专注、停留、存在感

不被打扰的时间

不被定义的空间

不用表演的自我

微度假不是旅行,

而是重建人与自己的连接。

07.

但有个真相,

不是所有人都适配微度假

90%失败的“微度假项目”

往往死在同一个误区:

把空间做精致了,却没把体验做交付;

把场景拍好看了,却没把用户留住;

把营销搞热闹了,却没把复购做出来。

微度假不难做空间,难做:

- 流程体验

- 内容稳定输出

- 情绪长期供给

- 社区关系沉淀

说白了:

微度假的护城河

不是景色,是体系;

不是拍照,是体验;

不是爆红,是复购。

凡事,

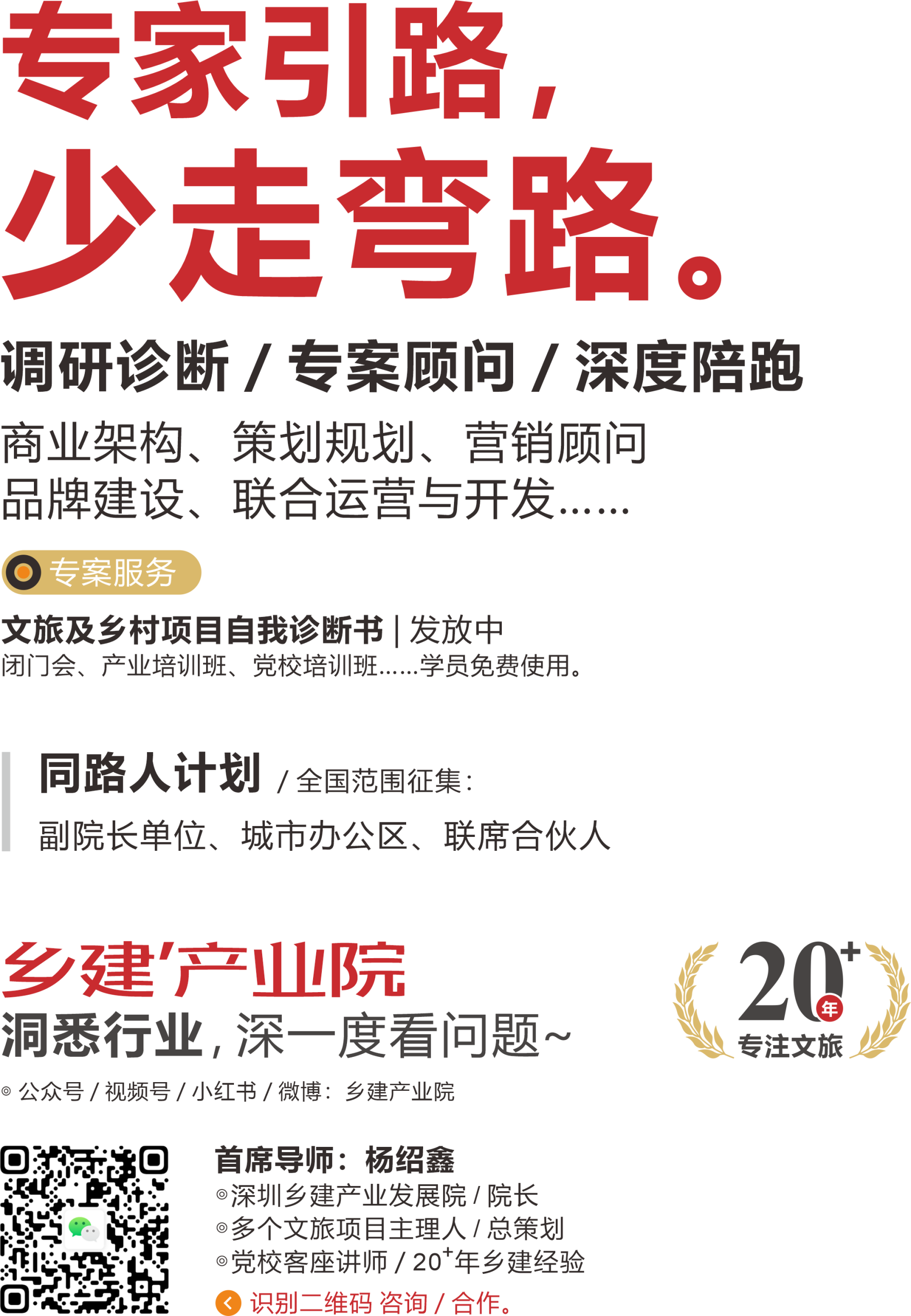

深一度看问题 ……

看透规则,看清趋势,方谋事成。

潮流会退,

但需求不会消失。

围炉煮茶退潮了吗?没有,它变成了日常。

露营降温了吗?没有,它融入了生活。

下一个阶段的主线,

一定不是推翻过去,而是迭代过去:

从:拍照式消费 → 情绪式消费

从:到此一游 → 在此一愈

从:网感打卡 → 心感留存

风口不重要,

生命周期才重要。

红一阵不如稳三年,火一次不如长复购。

而微度假目的地,正在接过这一棒

不是成为下一个网红,

而是成为你周末戒不掉的瘾。